天氣一轉涼,我那顆屬於湯品的胃就開始蠢蠢欲動。說起暖心又充滿深度的湯,麵豉湯絕對是首選。這碗看似簡單的湯,學問可大著呢。記得第一次在日本小料理屋喝到那一口清澈卻鮮味炸裂的湯時,眼睛都亮了(真的,沒騙你),跟我以前在迴轉壽司店喝到的混濁版本完全是兩個世界!那份衝擊,讓我決定好好鑽研這碗湯的靈魂——麵豉湯。

食譜篇:流派之爭與我的私房實驗

麵豉湯,日本家庭餐桌的絕對定番,但你知道嗎?光是湯頭的基底,關東和關西就打得火熱。

- 關東風(江戶前):濃厚系代表!用鰹節和昆布熬出濃郁「一番出汁」後,還會加入「煮干し」(小魚乾)進行「二番出汁」,層次複雜,顏色較深,味道醇厚帶點強勁。東京老鋪的湯,喝一口,那股力道直接衝上腦門,冬天喝超適合。不過有時我覺得煮干し放太多,會有點苦尾(純屬個人偏好)。

- 關西風(上方風):我的最愛!追求「澄んだ味」(清澈的鮮味)。只用上等的昆布和鰹節,細火慢熬「一番出汁」,講究湯色清透如水,味道高雅纖細,能完美襯托麵豉的香氣。大阪的割烹小店,那碗清澈見底卻鮮到掉眉毛的湯,才是我心中的夢幻逸品。

家裡實驗了幾十次,我覺得台灣人的口味可能更貼近關西風?比較清新不膩。當然,重口味的朋友肯定站關東啦!附上我的簡易對照表:

| 風味流派 | 湯底色澤 | 主要特徵 | 適合搭配 | 我的私心評分 |

|---|---|---|---|---|

| 關東風 | 深琥珀色 | 濃郁醇厚,煮干し香氣顯著 | 油膩料理、寒冷天氣 | ★★★☆☆ (有時太衝) |

| 關西風 | 淡金黃色 | 清澈高雅,昆布旨味突出 | 細緻料理、凸顯味噌本味 | ★★★★★ (清爽雋永) |

| 融合風 | 金黃色 | 取關東濃郁與關西清澈的平衡點 | 日常家庭料理、百搭首選 | ★★★★☆ (穩妥之選) |

至於味噌選擇,根本就是一場大型選擇障礙現場!

- 米味噌(信州味噌):台灣最常見,鹹淡適中,百搭款。新手建議從這開始,不容易出錯。

- 麥味噌(九州味噌):帶點甘甜,香氣獨特。我拿來煮海鮮麵豉湯效果特別好,能提鮮。

- 豆味噌(八丁味噌):愛知縣名產,顏色最深,味道濃郁帶點酸鹹,個性超強烈。我試過煮蘿蔔湯,結果味道太霸道,把蘿蔔甜味都蓋掉了... 後來學乖,跟米味噌混搭才馴服它。

- 調和味噌:廠商幫你配好的綜合口味。方便是方便,但少了點個性探索的樂趣,我比較少用。

關於味噌的鹹淡,有個小訣竅:顏色淺的通常較甜,顏色愈深愈鹹(像八丁那種)。買的時候一定要看成分表!有些加一堆化學調味料,味道死鹹不自然,這種直接Pass。

我的私房「偷懶版」萬能基底(關西風變奏):下班累攤時,我會用這個:

- 材料:好市多買的無添加鰹魚粉(或昆布粉)1小匙 + 滾水500ml。取代熬高湯的步驟。

- 重點:鰹魚粉/昆布粉品質一定要好!不能有怪味。

- 優點:3分鐘搞定湯底,味道還行(當然比不上真熬的)。

- 缺點:層次感確實差一點,適合趕時間或深夜嘴饞。正統派看到應該會翻白眼吧?哈!

食材篇:鮮味的科學與地雷清單

一碗極致麵豉湯的靈魂,首推「出汁」(だし)。這玩意兒,根本是日本料理的鮮味核彈。

- 昆布(Kombu):麵豉湯鮮味的優雅擔當。首選「真昆布」或「羅臼昆布」,表面那層白霜是美味的「甘露醇」,別傻傻洗掉!用濕布輕輕擦就好。冷水下鍋,小火煮到將沸未沸(大約60-80°C)就要撈起,煮過頭會出黏液,湯變濁還會帶腥,整個毀掉(我幹過這種蠢事)。

- 鰹節(Katsuobushi):煙燻香氣與鮮味的野性代表。刨成「削り節」薄片使用。品質差的鰹節會有油耗味,超可怕。務必選真空包裝、色澤金紅有光澤的。滾水沖入削り節,浸泡約30秒到1分鐘就要濾掉,久浸會苦澀。看著削り節在湯裡跳舞的樣子,莫名療癒。

- 煮干し(Niboshi):關東風的祕密武器!小沙丁魚乾。記得要去頭去內臟(不然超苦!),有些台灣賣的沒處理,買時要仔細看。冷水浸泡10-15分鐘再煮,能減少澀味。煮干し的鮮味很直接,放得多湯色就深,像我家老爸就愛這一味,濃濃的。

味噌(Miso):麵豉湯的風味精髓。挑選重點:

- 看原料:只有「大豆、米(或麥)、鹽、麴菌」才是正統。看到添加物一堆的... 嗯,你懂的。

- 看產地:信州(長野)、仙台、北海道、九州薩摩、愛知八丁都是知名產區。不同產地風味差異很大。

- 新鮮度:開封後務必冷藏!味噌會持續發酵,放太久表面變黑或出怪味就該丟了(別捨不得)。

- 我的冰箱常備款:信州米味噌(淺色)、仙台赤味噌(中濃)、九州麥味噌(甘口)。視湯底和配料混搭。

湯料(具):一碗湯的樂趣所在!選擇原則:

- 經典不敗:

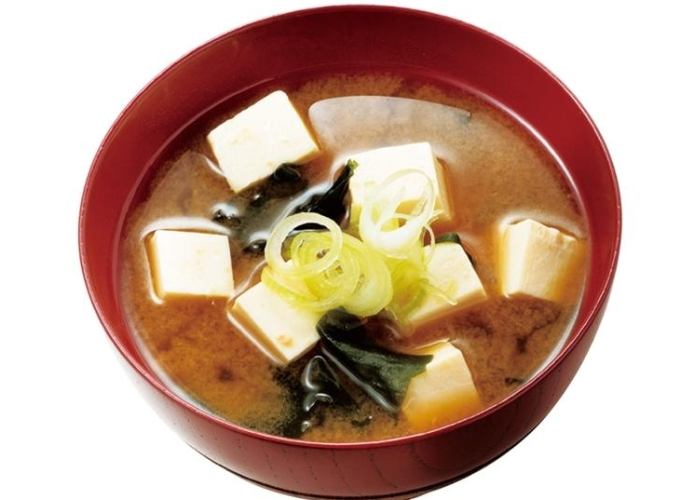

- 豆腐(嫩豆腐、板豆腐、油豆腐):百搭,吸附湯汁超讚。嫩豆腐記得最後放,別攪爛。

- 海帶芽(わかめ):乾燥的就很方便,冷水泡開瀝乾使用。

- 蔥花:提味點綴必備!我用細珠蔥居多。

- 鮮味加分:

- 鮮菇類(鴻禧菇、雪白菇、舞菇):自帶鮮味,耐煮。

- 蛤蜊:鮮上加鮮!吐沙要乾淨,開口就撈起,肉才不會縮。

- 魚肉(鮭魚邊肉、鱈魚塊):增加蛋白質,風味紮實。

- 地雷清單(個人經驗談):

- 葉菜類(如菠菜、青江菜):煮久變黃軟爛,賣相差口感糟。真要放,起鍋前撒一點點。

- 馬鈴薯、紅蘿蔔塊:需要長時間煮軟,但麵豉湯講求快速,味道也不太搭。除非你煮味噌燉菜!

- 油脂過多的肉片(如五花肉):湯會浮一層油,破壞清爽感。改用雞胸肉絲還行。

- 氣味太強烈的食材(如韭菜、大量蒜苗):會搶走味噌溫潤的香氣。放一點點提味可以,別過量。

做法篇:細節控的實戰手冊(附失敗血淚史)

終於來到實戰!一碗完美的麵豉湯,關鍵藏在魔鬼細節裡。

Step 1:熬煮黃金出汁(關西風示範)

- 昆布處理:取10x10cm的上等昆布一片(約10克),表面用濕布或廚房紙巾輕輕擦拭(別洗!)。放入冷水中(約1公升),開最小火。

- 極致控溫:慢慢加熱約20-30分鐘(視昆布厚度),密切注意!當鍋底開始出現細小氣泡(像蟹眼泡),水溫約達60-80°C時,立刻把昆布夾出來。 絕對不能煮沸! 一沸,昆布黏液跑出來,湯就濁了,鮮味結構也改變。這步驟最需要耐心,我失敗了好幾次才抓到火候(通常就是滑手機沒注意就煮滾了...)。

- 投入鰹節:轉中大火,讓湯沸騰。立刻關火!抓一大把鰹節削片(約15-20克)撒入湯中。此時湯會冒大泡,削片會下沉。

- 靜置萃取:蓋上鍋蓋(或用盤子蓋住),靜置1分鐘,讓削片充分釋放鮮味。千萬別超過2分鐘,會澀!

- 過濾:用細目濾網(鋪一層廚房紙巾效果更好)輕輕地、不擠壓地濾出清澈的高湯(出汁)。擠壓會讓湯變濁且帶雜味。這鍋金黃清澈的液體,就是麵豉湯的靈魂啊!煮好暫時不用,可以冷藏保存2-3天。

Step 2:味噌的華麗溶解

關鍵中的關鍵!味噌絕對不能直接在鍋裡大火滾煮,香味會跑光光,只剩死鹹。

- 湯底加熱:取適量高湯(一人份約150-200ml)在小鍋中加熱至將沸未沸的狀態(約80-90°C,鍋邊有小泡)。

- 預先溶解:挖取適量味噌(一人份約1-1.5大匙,視鹹淡調整)放入小碗或「味噌こし」(濾網勺)中。舀一點鍋中的熱湯進來,用湯匙或筷子仔細攪拌、按壓,直到味噌完全溶解成滑順的糊狀。這步驟不能省! 直接丟味噌塊進去,保證結塊沉底,攪半天也散不勻(別問我怎麼知道的...)。

- 融合:將溶解好的味噌糊,輕輕地倒入鍋中溫熱的湯底裡。溫柔地用筷子或勺子畫圈拌勻即可。

Step 3:投入湯料與最終調和

- 易熟配料最後放:像是豆腐丁、海帶芽、蛤蜊肉、切好的菇類,在味噌溶解並拌勻後,才放入湯中。開最小火或關火,利用湯的餘溫把食材溫熱即可。特別是嫩豆腐,煮滾就碎了!

- 避免大滾:切記!麵豉湯絕對不能煮沸!看到湯快要滾起來(鍋邊冒大泡),立刻關火離爐。大火滾煮會殺死味噌的活性酵素,破壞香氣,讓湯變得死鹹渾濁。湯面保持平靜微滾的狀態最完美。

- 點睛之筆:起鍋前撒上切好的細珠蔥蔥花(或青蔥蔥花)。喜歡的話滴兩滴純正芝麻油(香氣型,非調和油)增加風味層次。

我的慘痛教訓清單(希望你別重蹈覆轍):

- 地雷1:湯煮滾了才放味噌。 ➔ 結果:湯頭死鹹,毫無香氣層次,像喝醬油湯。

- 地雷2:味噌挖了就丟進鍋,沒先溶解。 ➔ 結果:鍋底一堆味噌硬塊,湯很淡,撈起來吃又鹹死人。

- 地雷3:貪心想把所有料丟進去一起煮滾入味。 ➔ 結果:豆腐碎成豆花,海帶芽爛糊糊,湯渾濁不堪。

- 地雷4:用鐵鍋或不鏽鋼鍋大火猛煮。 ➔ 結果:湯容易有金屬味,味道跑掉。建議用琺瑯鍋、玻璃鍋、土鍋或厚實的不沾鍋。

- 地雷5:以為隔夜湯更好喝,加熱煮沸。 ➔ 結果:隔夜麵豉湯味道會變,香氣散失,最好當餐喝完。真要加熱,務必用小火溫熱,絕不煮沸。

終極加分小技巧:

- 「合わせ味噌」混合藝術:別只用一種味噌!試試看「米味噌(8)+ 少量麥味噌(2)」增加甘甜,或「白味噌(7)+ 赤味噌(3)」平衡鹹甜。比例自己多試幾次,很有趣。

- 高湯升級版:熬昆布鰹魚湯時,加入一小片乾香菇(泡開的)或一小塊昆布「旨味萃取包」,鮮味更立體(但湯色會微濁)。

- 保存與加熱:

- 做好的出汁(高湯),冷卻後密封冷藏,2-3天內用完。

- 煮好的麵豉湯,強烈建議現做現喝。風味最佳。

- 若有剩湯需再加熱,務必將湯料(豆腐、海帶芽等)撈出,只加熱湯底並維持微溫(不滾沸),最後再放回湯料。避免湯料煮爛、味噌過度加熱。

Q&A:關於麵豉湯,你可能想問...

Q1:味噌煮滾真的會破壞營養嗎?聽說酵素會死掉?

A:是的,味噌裡寶貴的益生菌和活性酵素非常怕高溫。長時間滾煮確實會破壞它們。這就是為什麼我們強調味噌溶解後絕對不能煮沸,用溫熱(80°C以下)燙熟食材即可。這樣才能保留更多營養價值和風味層次。營養和美味,兩者都要兼顧啦!

Q2:隔夜的麵豉湯到底能不能喝?加熱要注意什麼?

A:可以喝,但不建議(風味真的差很多)。如果真要喝隔夜的:

1. 先把湯料(豆腐、海帶芽、蔥花等)全部撈出來。

2. 只加熱湯底,並且用小火溫熱到適口溫度就好(約70-80°C),千萬不要煮沸!煮沸會讓味噌香氣完全消失,只剩鹹味。

3. 湯熱好後,再放回湯料稍微溫一下即可。

但老實說,新鮮現煮的麵豉湯,那種溫潤和香的平衡感,隔夜湯真的比不上。能現煮最好。

Q3:我做的高湯總覺得不夠鮮,味道很單薄,問題在哪?

A:幾個常見原因:

- 材料品質不佳:昆布不夠厚、香氣不足;鰹節有油耗味或不夠新鮮;煮干し沒去頭去內臟(苦味來源)。食材是基礎,省不得。

- 溫度與時間沒抓好:

- 昆布熬煮時溫度過高(煮沸)或時間太短(還沒釋放足夠鮮味)。

- 投入鰹節後水溫不夠高(必須沸騰狀態下投入)或靜置時間太短(少於30秒)或過長(超過2分鐘)。

- 煮干し沒先浸泡去澀味或熬煮時間不足。

- 份量比例不對:水太多,昆布/鰹節/煮干し太少。標準大約是1公升水配10克昆布+15-20克鰹節削片(關西風)或30-40克處理好的煮干し(關東風)。可以依自己喜好微調。

- 過濾時擠壓材料:擠壓會讓雜質和澀味跑出來,湯就不清澈鮮甜了。

建議從選好材料、嚴格控制每個步驟的溫度和時間開始檢查。熬高湯真的是慢工出細活。有時,單純只是料不夠多,加足份量就解決了(笑)。

一碗好的麵豉湯,就是這麼一點點細節累積出來的功夫。它看似平凡,卻是日本飲食文化中「不時不食」、「尊重原味」精神的極致體現。下次當你捧起一碗熱騰騰的麵豉湯時,別急著喝光,先聞聞那溫潤的香氣,感受湯頭入喉的層次。這碗湯,值得你細細品味。