還記得那次在台南巷弄裡撲了個空嗎?凌晨五點跑去排隊,就為了那碗傳說中湯頭清甜、肉片粉嫩的溫體牛牛肉湯,結果老闆居然臨時店休!那種失落感,真的讓我站在鐵門前久久不能平息。台南沒喝到,沒關係!我的牛料理魂瞬間爆發,捲起袖子直奔市場買最好的牛肉,回家自己動手豐衣足食。這股從舌尖蔓延到心底的渴望,大概就是愛吃鬼的宿命吧(笑)。這幾年我幾乎把廚房當實驗室,牛排煎焦的次數多到數不清,紅燒牛肉也常常太柴或太鹹,但我就是越挫越勇。今天分享的不只是食譜,更像是我這個牛料理狂熱份子的真心筆記,從失敗中淬鍊出的精華!

目錄

家常紅燒牛肉麵:記憶裡的療癒滋味

說到牛料理,怎麼能不提紅燒牛肉麵?這簡直是台灣的靈魂食物之一。我試過無數次,最怕的就是牛肉煮到像橡皮筋,或者湯頭渾濁又死鹹。經過不斷調整,終於找到這個平衡點。

說到牛料理,怎麼能不提紅燒牛肉麵?這簡直是台灣的靈魂食物之一。我試過無數次,最怕的就是牛肉煮到像橡皮筋,或者湯頭渾濁又死鹹。經過不斷調整,終於找到這個平衡點。

食譜重點:

關鍵在於「煸炒」與「燉煮」。選擇「牛腱心」或「牛肋條」這種帶點筋油的部位,燉久了才會軟嫩不乾柴。香料不用太複雜,八角、花椒、月桂葉這些基礎的就夠香了。

核心食材:

- 牛肉: 牛腱心或牛肋條 約 1.5 公斤 (務必切大塊點,燉煮後會縮水)

- 辛香料: 老薑 1 大塊 (拍扁)、蒜頭 10 瓣 (拍扁)、青蔥 3-4 根 (切長段)、洋蔥 1 顆 (切大塊)

- 關鍵調味: 辣豆瓣醬 3-4 大匙 (看品牌鹹度調整)、醬油 約 100-120 ml (建議混合生抽與老抽:生抽提鮮鹹,老抽上色)、米酒或紹興酒 100 ml、冰糖 1.5-2 大匙、滷包 1 個 (內容通常有八角、花椒、月桂葉、小茴香等,超市有賣)

- 湯底靈魂: 牛蕃茄 2-3 顆 (切塊)、紅蘿蔔 1-2 根 (切滾刀塊)、白蘿蔔 半條 (切滾刀塊,可省略,但我喜歡它的清甜)

- 其他: 水或牛高湯 約 2000-2500 ml、少許白胡椒粉

穩當做法步驟:

- 牛肉處理: 牛肉切大塊 (約 4-5 公分見方),冷水下鍋,加入幾片薑和一點米酒,開中火煮至沸騰,仔細撈除浮沫。水滾個 3-5 分鐘後,撈出牛肉用溫水沖洗乾淨,瀝乾備用。這個「跑活水」步驟超級重要,能去掉腥味雜質,讓湯頭更清澈!(很多人省略這步,湯就容易濁)

- 爆香煸炒: 鍋子燒熱 (我用厚底鑄鐵鍋或深炒鍋),放 2-3 大匙食用油,先下薑塊、蒜頭、蔥段(白色部分)中火爆香到邊緣有點金黃。接著轉中小火,放入辣豆瓣醬,慢慢炒出香氣和紅油,大約炒個 1-2 分鐘,小心別燒焦。豆瓣醬的醬香是風味基底啊!

- 炒牛肉上色: 把處理好的牛肉塊倒入鍋中,轉中大火,和辛香料、豆瓣醬一起翻炒均勻,大約炒 5 分鐘,讓牛肉表面都裹上醬色並略為焦香。

- 嗆酒增香: 沿鍋邊淋入米酒或紹興酒,快速翻炒讓酒氣蒸發,留下酒香。

- 調味加水: 加入醬油、冰糖,翻炒均勻讓牛肉吸收醬色。接著倒入足量的水或牛高湯,要完全淹過所有牛肉,大概高個 3-5 公分,因為要長時間燉煮。放入滷包、洋蔥塊、番茄塊。

- 慢燉精華: 大火煮滾後,嚐一下湯的鹹淡(這時會偏鹹,因為水份會蒸發,蔬菜也會釋放甜味),酌量調整。轉成最小的火,或是整鍋移到電鍋內鍋,外鍋加 2-3 杯水,燉煮至少 1.5 小時。(電鍋跳起後悶著更入味)

- 蔬菜入鍋: 燉煮約 1 小時後(牛肉開始有點軟但還不到入口即化時),加入紅蘿蔔塊(和白蘿蔔塊)。繼續燉煮約 30-40 分鐘,直到紅白蘿蔔軟透,牛肉達到你喜歡的軟嫩程度。

- 最後調整: 檢視牛肉和蘿蔔都軟嫩後,試試湯頭。此時加入白胡椒粉提味,若覺得鹹度不足,可補點鹽(但通常醬油鹹度已夠)。撈掉辛香料渣滓或滷包,把蔥段夾掉也行。喜歡更紅亮?可以再補一點點老抽。

- 麵條組合: 另鍋煮好麵條(寬麵、家常麵、陽春麵隨你愛),瀝乾放入碗中。擺上燉好的牛肉塊、紅白蘿蔔,澆上滾燙的紅燒湯頭。最後放上青蔥花(綠色部分),喜歡的可以加點酸菜或燙青菜。開動囉!

相信我,用牛腱心燉出來的效果最好,筋肉交織,軟糯中帶點彈性。燉煮時間絕對不能省,小火慢煨是精髓。我有次貪快用快鍋,結果肉是爛了,但那個香氣層次就是不夠深沉。隔夜再加熱更好吃是真的!這就是牛料理的魅力。

經典不敗:乾煎無骨牛小排

牛小排是我家冰箱的常備軍,沒時間搞大菜時,它就是我的救星。但別看簡單,想煎得恰到好處真的有一套學問。記得第一次煎,油煙警報器響徹雲霄(苦笑),現在總算抓到訣竅了。

牛小排是我家冰箱的常備軍,沒時間搞大菜時,它就是我的救星。但別看簡單,想煎得恰到好處真的有一套學問。記得第一次煎,油煙警報器響徹雲霄(苦笑),現在總算抓到訣竅了。

食譜重點:

肉要回溫、鍋要夠熱、煎完要休息!牛小排本身的油脂豐厚,煎的時候逼出的牛油香氣,就是最棒的調味料。掌握熟度是王道。

核心食材:

- 主角: 無骨牛小排 約 1-1.5 公分厚 2 塊(約 300-400 克)

- 簡單調味: 鹽巴(海鹽或岩鹽風味更佳)、現磨黑胡椒粉 (這兩個就夠了!頂多再加點蒜粉)

- 油脂: 耐高溫的食用油 少許(如葡萄籽油、玄米油,主要用來起鍋防沾,牛小排自己會出油)

- 搭配(隨意): 蒜頭 幾瓣(帶皮拍裂)、新鮮香草(如迷迭香、百里香)一小把

穩當做法步驟:

- 前置處理: 牛小排從冰箱取出,放在室溫下回溫至少 30 分鐘(重要!避免內部太冰影響熟度均勻)。用廚房紙巾徹底拍乾牛排表面水分(煎時才會上色酥脆,不會變水煮)。

- 簡單調味: 在牛排兩面均勻撒上鹽巴和現磨黑胡椒粉(這時可以撒蒜粉),稍微按壓一下。鹽不用太早撒,會讓肉出水。靜置幾分鐘。

- 鍋具預熱: 選用厚底的平底鍋(鑄鐵鍋、不鏽鋼鍋效果最好),大火空燒加熱至少 3-5 分鐘,直到鍋子非常非常熱,熱到灑幾滴水珠進去會瞬間蒸發跳動(萊頓弗羅斯特效應)。這樣才能產生完美的焦香脆殼!

- 下鍋煎香: 鍋中加入少許耐高溫油(薄薄一層),搖晃鍋子讓油均勻覆蓋鍋面。立刻將牛小排放入鍋中。你會聽到美妙的滋滋聲!調成中大火。

- 第一面煎製: 放下牛排後就不要動它!讓它靜靜地煎約 1.5 - 2 分鐘(視牛排厚度和你喜歡的熟度調整),直到接觸鍋面的那面形成深褐色、酥脆的焦殼。

- 翻面 & 加風味: 用夾子小心地將牛小排翻面。翻面後,立刻加入拍裂的蒜瓣和香草(如迷迭香)到鍋邊的油裡爆香。蒜皮不用剝太乾淨,煎過很香。這時可以轉中火。

- 第二面煎製 & 淋油: 繼續煎第二面約 1.5 - 2 分鐘。同時,用湯匙舀起鍋中熱騰騰的牛油,不斷淋在牛排表面(特別是牛排厚度較厚的地方),這樣能讓表面更香,內部受熱更均勻。

- 側面封煎(可選): 如果牛排比較厚(如 >2 公分),可以用夾子夾起牛排,將側面的油邊也稍微煎一下(約各 15-30 秒),逼出油脂增加香脆感。

- 判斷熟度 & 起鍋: 最準確還是用「手指按壓法」或「探針式溫度計」。

- 溫度計: 三分熟 (Medium Rare) 中心溫度約 52-55°C;五分熟 (Medium) 約 57-60°C;七分熟 (Medium Well) 約 63-65°C。

- 手指法: 拇指碰食指根部的虎口肌肉,按壓牛排中心軟硬度類似(三分熟);拇指碰中指(五分熟);拇指碰無名指(七分熟)。

- 靜置休息: 這是 絕對不能省略 的步驟!將煎好的牛小排放在一個溫暖的盤子上(可先溫一下盤),鬆鬆地蓋上一張鋁箔紙,靜置休息至少 5-8 分鐘(厚度越厚,休息時間越長)。這個過程讓肉汁重新分佈回肌肉纖維中,切開才不會血水(肉汁)狂流。鍋裡的香草蒜油別浪費,淋一點在牛排上!

- 切片享用: 休息完後,逆著牛肉的紋理(看清楚肌肉纖維走向,垂直切斷它)切片。搭配喜歡的配菜(烤蔬菜、馬鈴薯泥等)或是撒點海鹽,馬上享用!

煎牛小排最忌諱一直翻面戳它,肉汁都流光光了。鍋子夠熱是脆皮的關鍵!靜置休息超級重要,這步驟能保住鮮美的肉汁。我曾經太餓直接切開,結果流出來的汁水讓我超心痛,那都是精華啊!這道牛料理真的考驗耐心。

台南風味溫體牛肉湯:鮮甜的極致體驗

沒在台南喝到的那碗湯,成了我心心念念一定要復刻的牛料理。溫體牛的鮮嫩,配上那看似清澈卻韻味無窮的湯頭,是南台灣最迷人的早餐之一(雖然我現在都當宵夜吃)。關鍵就在「新鮮」和「溫度」。

沒在台南喝到的那碗湯,成了我心心念念一定要復刻的牛料理。溫體牛的鮮嫩,配上那看似清澈卻韻味無窮的湯頭,是南台灣最迷人的早餐之一(雖然我現在都當宵夜吃)。關鍵就在「新鮮」和「溫度」。

食譜重點:

湯底要純粹清甜,牛肉要夠新鮮夠薄片!用現熬的牛骨高湯是基礎,但搭配蔬果熬煮的清湯也能達到類似效果。滾燙的湯淋在生肉片上是精華所在。

核心食材(2-3人份):

- 主角牛肉: 新鮮溫體牛里肌肉片 約 300 克(這是靈魂!務必找信賴肉商,當天現切的,部位可選赤身/里肌或帶點油花的部位,如翼板薄片)

- 湯底選擇(二選一):

- (A) 自製牛骨蔬菜高湯: 牛大骨或牛雜骨 1 公斤、洋蔥 1 顆(切半)、白蘿蔔 半條(切塊)、蘋果 半顆(去核切塊)、薑 1 小塊(拍扁)、水 約 3000 ml

- (B) 蔬果清湯(較快): 洋蔥 半顆、白蘿蔔 1/4 條、蘋果 1/4 顆、玉米 半根(切段)、牛番茄 半顆、薑 3-4 片、清水 1500 ml、米酒 1 大匙(可選)

- 湯底調味: 鹽巴 適量、米酒 1-2 小匙(提香)、少許白胡椒粉

- 靈魂沾醬: 醬油膏、薑絲、米酒(混合成鹹甜醬油膏基底,依喜好加辣椒醬或豆瓣醬)

- 搭配: 薑絲 適量、米酒 少許(淋湯用)、白飯或肉燥飯(道地吃法)

穩當做法步驟:

1. 熬煮湯底(選擇 A 或 B):

- 選項 A (牛骨蔬菜高湯):

- 牛大骨或牛雜骨先用滾水汆燙 5 分鐘,洗淨雜質血沫。

- 將汆燙好的牛骨、切塊的洋蔥、白蘿蔔、蘋果、薑塊放入大鍋中,加入足量冷水(3000 ml)。

- 大火煮滾後,立刻轉成最小火(湯面保持微滾狀態),撈除浮沫。蓋上鍋蓋(留一小縫),慢火熬煮至少 4-6 小時(時間越長越濃郁)。過程中若水份減少太多,可加熱水補充。

- 熬好後,用細網篩過濾掉所有湯渣,得到清澈的牛骨高湯。可冷藏後刮除表面凝固的牛油(追求清爽可不刮)。

- 選項 B (蔬果清湯):

- 所有蔬菜(洋蔥、白蘿蔔、蘋果、玉米、番茄)洗淨切塊,與薑片一起放入鍋中。

- 加入清水 1500 ml 和米酒(如果用)。大火煮滾後,轉小火蓋鍋蓋(留縫),熬煮約 45 分鐘 - 1 小時,直到蔬菜軟爛、味道釋出。

- 熬好後,用細網篩過濾掉所有蔬菜渣,得到清甜的蔬果湯底。

2. 湯底調味:

- 將熬好的高湯(牛骨湯或蔬果湯)重新加熱至沸騰。

- 加入鹽巴、少許白胡椒粉調味到喜歡的鹹淡。(台南湯底通常偏清甜,鹽不用太重)

- 最後淋入 1-2 小匙米酒增添香氣,煮沸一下讓酒精蒸發。湯底完成,務必保持在滾燙狀態!

3. 牛肉處理與擺盤:

- 關鍵: 牛肉片務必現切現吃,保持冷藏低溫直到沖湯前一刻!

- 將新鮮的溫體牛肉片(如果是整塊肉,需事先冷凍稍微定型後用鋒利刀逆紋切薄片,越薄越好!專業肉攤會切好)均勻地鋪在深碗公或大湯碗底部。

- 在肉片上放上適量的薑絲(去腥提鮮)。

4. 沖湯:

- 最關鍵步驟! 將維持在滾燙沸騰狀態的熱湯(溫度一定要夠高!),以一定高度(約 15-20 公分,增加衝擊力)快速地、均勻地沖淋在碗中的生牛肉片上。沖湯的量要足夠,確保所有牛肉片都被熱湯瞬間燙熟。

- 淋湯時,你會看到粉紅色牛肉片瞬間變成灰褐色(約 3-5 分熟),這就是完美的熟度!肉質最為鮮嫩多汁。

5. 享用:

- 立刻上桌!搭配一碗熱騰騰的白飯或肉燥飯。

- 準備個人小碟,倒入醬油膏,加入大量新鮮薑絲,喜歡的可以加點辣椒醬或豆瓣醬,作為牛肉的沾醬。

- 夾起被熱湯燙熟的牛肉片,沾點醬料,配一口飯,再喝一口清甜鮮美的牛肉湯,絕配!

這湯頭的秘密在於蔬菜的清甜和瞬間燙熟的牛肉精華。我試過用雞湯塊,味道就是不夠自然,人工感很重。一定要新鮮牛肉!買不到溫體牛,至少選冷藏的。湯要滾燙到冒煙那種才行,不然肉片燙不熟。這碗清晨限定的牛料理,在家也能複製那份感動(宵夜吃更爽)。

濃郁系代表:日式牛肉咖哩

天氣轉涼,身體最渴望的就是一鍋熱騰騰、濃郁香醇的牛肉咖哩。拌著白飯,呼嚕呼嚕吃下去,實在太療癒了。這道牛料理的變化性很高,我喜歡自己調配咖哩磚的比例,找出最對味的層次。

天氣轉涼,身體最渴望的就是一鍋熱騰騰、濃郁香醇的牛肉咖哩。拌著白飯,呼嚕呼嚕吃下去,實在太療癒了。這道牛料理的變化性很高,我喜歡自己調配咖哩磚的比例,找出最對味的層次。

食譜重點:

炒透蔬菜泥、燉軟牛肉、融合咖哩醬。選擇喜歡的日式咖哩塊(中辛是我的愛),加上一點點隱藏版配料提升深度。

核心食材(4-6人份):

- 牛肉: 牛肋條 或 牛腱塊 約 600 克 (切一口大小方塊)

- 蔬菜基底:

- 洋蔥 3 顆 (切碎丁,建議至少兩顆打成泥或切非常細碎)

- 紅蘿蔔 1.5 根 (切滾刀塊)

- 馬鈴薯 2-3 顆 (切滾刀塊,泡水防氧化)

- 蘋果 1/2 – 1 顆 (去皮磨泥或切極碎) – 甜味來源

- 大蒜 3-4 瓣 (切末)

- 薑 1 小塊 (磨泥或切末)

- 靈魂咖哩塊: 日本品牌咖哩塊 1 整盒(約 100g-120g,依品牌說明份量調整,建議選中辛或甘口開始嘗試) – 務必選日式咖哩塊!這是風味精髓

- 隱藏版增味(選用):

- 番茄糊 (Tomato Paste) 1-2 大匙

- 蜂蜜 或 巧克力 一小塊 或 即溶咖啡粉 一小匙 – 提升濃郁深度層次

- 日式醬油 1-2 小匙

- 月桂葉 1-2 片

- 液體: 水 或 牛高湯 或 雞高湯 約 1000-1200 ml

- 油脂: 食用油 2-3 大匙

- 搭配: 熱白飯

穩當做法步驟:

- 牛肉處理: 牛肉塊冷水下鍋,加入薑片或一點酒,開火煮至沸騰,仔細撈除浮沫(跑活水),滾 3-5 分鐘後撈出,溫水洗淨瀝乾備用。這步讓咖哩湯汁更乾淨。

- 炒香蔬菜泥基底: 這是關鍵步驟!鍋中熱油,先下切得非常碎的洋蔥丁(或泥)和蒜末、薑末(如果用)。用中小火耐心翻炒,炒到洋蔥變成深金黃色,甚至有點焦糖化的褐色,過程約需 15-20 分鐘(要有耐心!)。洋蔥的甜味和香氣就在這步驟完全釋放。加入磨碎的蘋果泥,繼續翻炒 3-5 分鐘。

- 拌炒番茄糊&調味: 加入番茄糊(如果用),翻炒均勻,炒出香氣約 1 分鐘。

- 炒牛肉: 加入處理好的牛肉塊,轉中大火,和洋蔥蘋果泥一起翻炒均勻約 5 分鐘,讓牛肉表面煎上色。

- 加水燉煮: 倒入足量的水或高湯(要淹過所有食材)。加入月桂葉(如果用)。大火煮滾後,撈掉浮沫。轉小火,蓋上鍋蓋(留一小縫),慢燉 1 小時 或直到牛肉開始變軟(牛肋條通常比牛腱快)。

- 加入根莖蔬菜: 加入紅蘿蔔塊和瀝乾水分的馬鈴薯塊。繼續蓋上鍋蓋(留縫),小火燉煮 約 25-35 分鐘,直到紅蘿蔔和馬鈴薯都軟透(可用筷子輕易插入)。

- 加入咖哩塊: 關火! 這是重要動作。將咖哩塊剝成小塊,放入鍋中。用湯匙或筷子輕輕攪拌,讓咖哩塊慢慢溶解在熱湯中。絕對不能在滾沸狀態下加入咖哩塊,容易結塊且焦底!

- 融合調味: 咖哩塊完全溶解後,再開 最小火。加入隱藏版調味料(如蜂蜜/巧克力/咖啡粉、日式醬油)。輕輕攪拌均勻,避免大力攪爛馬鈴薯。試試味道(通常咖哩塊鹹度已夠,補醬油要小心),調整到喜歡的濃稠度和鹹淡。喜歡稀一點可加點熱水。小火再煮滾個 5-10 分鐘,讓咖哩風味完全融合。

- 靜置入味: 關火後,蓋上鍋蓋,讓咖哩靜置至少 30 分鐘以上(甚至隔夜冷藏)。靜置會讓咖哩味道更融合濃郁,馬鈴薯也會釋放澱粉質讓醬汁更濃稠。這是讓咖哩更好吃的秘訣!

- 復熱享用: 要吃之前,再開小火加熱即可(小心攪拌避免黏鍋)。盛上熱騰騰的白飯,淋上滿滿的牛肉咖哩醬汁。開動!

咖哩塊的風味是靈魂,試過好幾種品牌,還是最愛那種帶點果香的。蘋果泥是天然甜味劑,番茄糊能增加深度層次。巧克力或咖啡粉是我的小撇步,加一點點就好,味道真的很加分。記得咖哩一定要燉煮後放置一陣子再吃,味道會更融合。這鍋濃郁的牛料理,總能撫慰疲憊的身心。

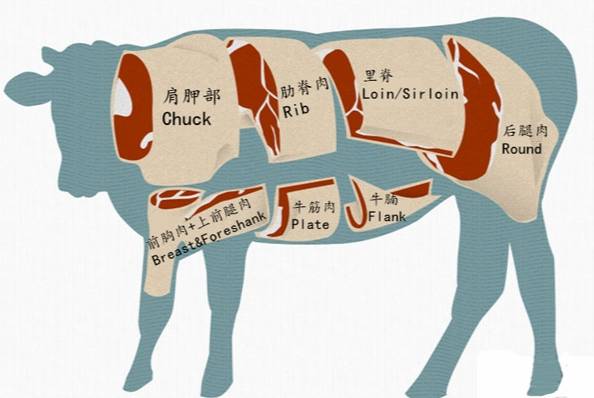

《牛肉部位烹飪指南速查表》

每次去市場看著琳瑯滿目的牛肉部位就很糾結?這張表整理了我常用的部位和適合的牛料理方式,買肉時拿出來參考就對了!

| 牛肉部位 | 特色說明 | 推薦烹飪方式 | 經典牛料理應用 |

|---|---|---|---|

| 牛腱心 | 筋肉層次分明,富含膠質 | 長時間燉煮 (紅燒、清燉) | 紅燒牛肉麵、清燉牛肉湯 |

| 牛肋條 | 油脂豐厚,肉質軟嫩 | 長時間燉煮 (咖哩、紅燒)、慢烤 | 紅燒牛肉、牛肉咖哩、炭烤牛肋條 |

| 牛小排 | 油花均勻,肉質細緻帶彈性 | 乾煎、燒烤 (掌握熟度)、切片快炒 | 乾煎牛小排、燒肉片、韓式烤肉 |

| 牛里肌/菲力 | 最精瘦軟嫩部位,脂肪少 | 快煎、燒烤 (不宜過熟)、切片火鍋/涮涮鍋 | 牛排、牛肉壽喜燒、溫體牛火鍋片 |

| 板腱/嫩肩里肌 | 中間帶筋,口感 Q 彈 | 逆紋切片快炒/烤、燉煮 (切塊) | 蔥爆牛肉、沙茶牛肉、燉牛肉 |

| 牛腩 | 筋膜油脂豐富,久煮不柴 | 長時間燉煮 (紅燒、清燉) | 港式柱侯牛腩、番茄牛腩煲 |

| 牛尾 | 膠質超級豐富,骨髓香濃 | 特長時間燉煮 (紅燒、湯品) | 紅燒牛尾、羅宋湯 |

| 牛肋眼 | 油花豐富,肉質軟嫩帶嚼勁 | 乾煎、燒烤 (建議三分至五分熟) | 肋眼牛排 |

| 牛翼板 | 肉質結實帶油花,牛肉味濃 | 逆紋切片快炒/烤/火鍋、燉煮 (切塊) | 涮涮鍋、炒牛肉、燉肉塊 |

《牛肉熟度口感對照表》

煎牛排老是煎過頭或不夠熟?這張表讓你輕鬆掌握熟度,不再當廚房小白!

| 熟度名稱 | 中心溫度 (°C) | 中心顏色 & 觸感 | 口感體驗 |

|---|---|---|---|

| 一分熟 (Rare) | 46°C – 52°C | 鮮紅色,觸感 非常軟彈,類似拇指碰食指根部虎口肌肉的軟度 | 極度軟嫩多汁,肉味直接,血水(肉汁)較多 |

| 三分熟 (MR) | 52°C – 55°C | 粉紅色中心擴張,觸感 軟彈,類似拇指碰中指根部虎口肌肉的軟度 | 非常軟嫩多汁,肉味鮮明,多數老饕推薦 |

| 五分熟 (M) | 57°C – 60°C | 粉紅色中心縮小,觸感 稍有彈性,類似拇指碰無名指根部虎口肌肉的軟度 | 軟嫩多汁,肉味飽滿,油脂開始融化,平衡之選 |

| 七分熟 (MW) | 63°C – 65°C | 中心微粉紅至灰褐色,觸感 彈性明顯,類似拇指碰小指根部虎口肌肉的軟度 | 肉質較緊實,汁水較少,適合怕見紅者 |

| 全熟 (Well) | >71°C | 完全灰褐色,觸感 堅實 | 肉質乾柴,汁水極少,較難咀嚼,需選油花豐富部位 |

《必備牛肉料理神器榜單》

好的工具讓牛料理事半功倍!這些是我廚房裡不可或缺的神隊友。

- 厚底鑄鐵鍋: 儲熱強、導熱均勻,煎牛排脆皮、燉肉不易燒焦,一鍋到底超省事。

- 鋒利主廚刀: 切肉片、剁骨頭都靠它,鋒利好切不撕裂肉質,安全又省力。

- 探針式溫度計: 煎牛排、煮燉肉的救星!精準掌握肉心溫度,告別靠猜的時代。(尤其全熟牛排極需)

- 優質砧板: 厚實穩固不易滑動,不傷刀刃(木質、PP塑膠為佳),生熟食分開使用。

- 耐熱矽膠鍋鏟/夾: 不傷鍋具塗層,夾取牛排、翻拌燉肉超順手,清洗方便。

- 細網濾油勺: 熬湯時撈浮沫必備,讓湯頭清澈不油膩,質感大提升。

Q&A:牛料理的疑難雜症

Q:燉牛肉怎麼樣才能快速軟爛?有沒有小訣竅?

A:這個問題太常遇到了!除了選對部位(牛腱、牛肋條這些本來就適合久煮的)和給足時間小火慢燉,我有幾個小技巧:

酸性幫手: 燉煮時加點酸性物質,像是一小匙醋、幾片番茄、或是少許紅酒/啤酒,酸性可以幫助軟化肉質的結締組織。這個真的很有效,試試看!但不要加太多,免得味道變酸。

水果酵素: 放點新鮮的鳳梨(切塊)或奇異果進去一起燉煮,它們含有天然酵素(鳳梨的鳳梨蛋白酶、奇異果的奇異果蛋白酶),也能幫助分解蛋白質讓肉變嫩。不過要記得,酵素在高溫下會失效,所以這個方法適合在燉煮的最後 30 分鐘左右再加入,煮太久就沒效果了。

物理破壞: 中式做法有時會在肉塊表面用叉子或肉針稍微戳洞或拍打幾下,斷一些筋絡,也比較容易入味軟化。

壓力鍋加速: 這是最快的物理方法。用快鍋(壓力鍋)燉煮,時間可以縮短到 1/3 或一半!只要遵循鍋具說明書操作就很安全。不過老實說,我個人還是偏愛鑄鐵鍋慢燉的味道,總覺得層次比較豐富,但趕時間時快鍋真的救星。

Q:煎牛排時,鍋子怎樣才算真的夠熱?每次不是黏鍋就是焦掉...

A:鍋子夠熱絕對是煎出完美脆皮牛排的關鍵第一步!我剛開始也常失敗,鍋不夠熱肉就黏底,翻面時慘不忍睹。後來學會這樣判斷:

目視法: 鍋子空燒(中大火),燒到鍋面開始冒出一點點 微微的青煙(不是燒焦的白煙喔!)。這時通常鍋壁也會有點發白或變色(尤其不鏽鋼鍋)。

水滴測試: 灑幾滴水珠到鍋裡。如果水珠像「荷葉上的水珠」一樣 快速聚集成大顆水珠,滾來滾去(萊頓弗羅特效應),而不是立刻蒸發散開或只是滋滋響,那溫度就夠高了!這是最直觀的方法。

手感(小心試): 手放在鍋子上方 約 5-10 公分(別太近!),能明顯感覺到 很強的熱輻射,像靠著暖爐那樣。不過這方法比較危險,新手不建議。

避免焦掉秘訣:

牛排表面一定要拍非常乾!水分是煎色的大敵。

油不用多,薄薄一層即可。牛小排這種油脂多的甚至可以不放油下鍋。

下鍋後別急著動它!讓它煎至少 1-2 分鐘,自然形成焦殼就不容易黏了。看到牛排邊緣變色、滲出肉汁,再用夾子輕推試試看,能輕鬆推動就表示可以翻面了。

Q:做紅燒牛肉或咖哩,隔餐再加熱後反而更入味好吃,這是為什麼?還有辦法加速入味嗎?

A:這現象超有趣的對吧?隔夜更好吃絕對是真的!主要原因有:

1. 澱粉作用: 像咖哩裡的馬鈴薯(還有紅燒有時會加),在冷卻過程中會釋放更多澱粉質到醬汁裡,讓醬汁變得更濃稠、更裹附在食材上,口感自然更好。

2. 味道融合: 各種香料、調味料在靜置時,分子會更均勻地滲透到肉塊和蔬菜的纖維裡,風味融合得更完美。就像醃漬食物一樣,時間是好朋友。

3. 膠質變化: 牛肉(特別是帶筋的)或牛筋釋放的膠質,在冷卻過程中會凝固,再次加熱融化後,會讓醬汁質地變得更滑順濃郁。

加速入味小撇步:

切小塊: 牛肉和蔬菜切小一點,表面積變大,接觸醬汁的機會更多,當然更快入味。但也不能太小,燉煮後容易散掉。

燉煮後關火悶: 煮好後不要馬上吃,關火蓋鍋蓋,讓它 在原鍋裡悶著至少 30 分鐘到 1 小時。利用餘溫讓味道繼續滲透。

分裝小份量: 如果煮一大鍋,可以分裝成幾小份冷藏或冷凍。加熱單次要吃的份量,因為小份量受熱更均勻,相對更容易入味。大鍋子中心和外圍溫度不均,比較難達到一樣效果。

調整鹹度與濃度最後做:靜置後味道會融合濃縮,所以調味(加鹽、加水調整濃度)最好在最後加熱要上桌前再做一次微調,避免過鹹或太稀。